執筆: 細田成嗣(@HosodaNarushi)

即興音楽は新たな響きとの出会いの場を用意する

あなたは即興音楽と聞いて何を思い浮かべますか? 口ずさめるようなメロディもなく、心地よいハーモニーもなく、踊り出したくなるようなリズムもない、少し近寄り難い音楽……そうイメージしてしまう人が多いのかもしれません。

しかしそれはあまりにも一面的な見方に過ぎないうえに、メロディもハーモニーもリズムもないからといって「聴きどころがない」とは限りません。ここでは即興が重要な要素となっている音楽を紹介しながら、誤解と無理解に晒されてきた即興音楽の魅力に迫っていきたいと思います。

ふつう、音楽というものは、あらかじめ演奏する内容を決めておき、現場ではその再現がおこなわれています。あらかじめ決められた内容は、大抵の場合、譜面に書き記されていますが、なかには記憶に頼る場合もあるでしょう。

それに対して即興音楽では、あらかじめ決められていない行為がその場で繰り広げられていきます。こうした手法自体は、なにも前衛的/実験的な音楽に限らず、あらゆる領域で見られるものでもあります。

人類が音を介した文化的な営みを始めたとき、楽曲よりも先に鳴らされる音があったということは、容易に想像ができます。あるいは、音が鳴ることそれ自体が楽しくて楽器や道具を触っているとき、そこでは即興演奏をしているということになります。

楽曲の演奏では、ふつう、事前に決められた内容により近ければ近いほどクオリティが高いとされますが、即興音楽ではむしろ、その場でどれだけ特別な内容を生み出せるのか、ということに価値が置かれています。それは音と触れ合うことの原初的な悦びであるとともに、演奏すること/聴くことが、つねに新たな響きとの出会いの場を用意するような音楽でもあるのです。

1. 楽曲が変形されるスリリングさ──Grateful Dead『Live / Dead』

最初にご紹介するのは、1965年にアメリカ西海岸で結成されたロック・バンド、グレイトフル・デッドです。ちょうどヒッピー・ムーヴメントはなやかなりし頃に活動を始め、バンドの中心的存在であるジェリー・ガルシアが亡くなる1995年まで活動を継続していました。ライヴを自由に録音し交換することを観客に許可するなど、いまだモノとして音楽が所有できると信じられていた時代に画期的な戦略をとった彼らは、「デッドヘッズ」と呼ばれるファンから熱烈に支持されました。

それは他方では、ライヴにとても自信があったということでもあるのでしょう。彼らは毎年数多くのライヴをおこない、さらにそこでは即興演奏が大部分を占めていました。もともと5分にも満たない楽曲が延々と続けられていくことには度肝を抜かれます。

即興音楽の醍醐味の一つは、もとの楽曲が変形され、はじめにあった構造が次から次へと更新されていくスリリングさにあると言えるでしょう。 このライヴ盤『Live / Dead』では、冒頭から23分にも及ぶジャム・セッションが繰り広げられます。なかには完全にノイズ・ミュージックと言っていい過激な演奏も収録されていますが、アルバム全体に流れる陶酔感と高揚感に浸りながら聴くと、むしろ終わらないビートから一旦離れ、聴き手をクール・ダウンさせてくれる休息地点にも思えます。

2. 事前の計算では到達し得ない演奏──John Coltrane『Live At The Village Vanguard Again!』

原曲を変形し引き延ばすという側面をエクストリームに突き詰めたミュージシャンの一人に、アメリカのジャズ界の巨人ジョン・コルトレーンがいます。30歳を過ぎたあたりから頭角を現し、一つのジャズ・スタイルを極めては次々に新たな領域へと突き進み、ジャズの歴史に決定的にその名を刻んだサックス奏者です。

なかでも彼は「My Favorite Things」という、もともとミュージカルで使われていた名曲を、独自にアレンジして執拗に取り上げ続けました。ニューヨークのジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」での1966年のライヴを収めたこのアルバムでは、叙情的なメロディが美しいオリジナル曲「Naima」が演奏されたあと、26分にも及ぶ「My Favorite Things」が披露されます。

煌びやかなパーカッションと手数の多いドラムス、全体の演奏と絶妙な距離感でバッキングをするピアノ、それらに乗って奏される迫真のサックス。数多く残されたコルトレーンの録音のなかでも屈指の出来栄えです。ここにはあらかじめ計算していたのでは生み出し得ないような、即興でなければ到達できない演奏があります。

このライヴの1ヶ月後、 最初にして最後の来日公演を果たしたコルトレーンは、同楽曲を1時間近くも繰り広げ、その模様は『Live in Japan』として4枚組のアルバムとなって残されることになります。そしてその翌年、肝臓癌のためわずか40歳にしてこの世を去りました。

3. 楽器のポテンシャルを解放すること──Derek Bailey『Viper』

グレイトフル・デッドもジョン・コルトレーンも、非常に優れた即興音楽を残してくれたわけですが、しかしあくまでも前者ではロックの、後者ではジャズのルールを前提としたものでした。 60年代中盤、こうしたルールを前提とした即興演奏ではない音楽に挑む人たちが出現し始めました。なかでもイギリスのギター奏者デレク・ベイリーは、即興の可能性を極限まで突き詰め、生涯をかけて探求し続けた特筆すべき存在です。

その成果は1971年のアルバム『Solo Guitar』によく表れていますが、ここではその27年後に彼が中国出身の琵琶(ピパ)奏者・閔小芬(ミン・シャオファン)と共演した作品をご紹介します。

閔は伝統音楽を出自としながらも、1992年にアメリカへと渡り、ほどなくして当時ニューヨークで最先端の音楽をやっていたジョン・ゾーンらと交流し、実験的な音楽に取り組むようになりました。

ベイリーと閔のデュオ・アルバムは2作残されていますが、他ならぬゾーンのプロデュースによってリリースされたこの一作目では、音階やリズムから自由な二つの弦楽器の驚異的なセッションが繰り広げられていきます。その魅力の一つは「こうやって演奏するもんだ」と決められてきた奏法のルールから楽器を解放し、いわば楽器自体の響きのポテンシャルを開示するということにあり、もう一つはそれによってジャンルや国籍ではなく奏者自身の個性が剥き出しになるということにあると言えるでしょう。

4. いかにして他者と協働するか──Cornelius Cardew『Treatise』

さて、実は即興の可能性は、いわゆる現代音楽の作曲の世界においても探求されてきました。

たとえば1950年代から本格化した作曲手法に図形楽譜があります。それまで楽譜といえば、再現すべき音響と等価な記号が書き留められたものでしたが、図形楽譜では書かれたものと実際の音響が一意的に結び付けられておらず、譜面をどのように読み、どのような音を発するのかということの大部分が演奏者に委ねられています。

驚くべき図形楽譜を残した人物の一人に、ベイリーと同じくイギリス出身の作曲家/活動家コーネリアス・カーデューがいます。カーデューは1936年に生まれ、「いかにして民主的な協働作業が可能か」というテーマを即興に見出し、1966年からはAMMという自由即興のグループで活動、さらにその後は多くの非音楽家が集うスクラッチ・オーケストラを組織しました。

彼が1963年から67年にかけて作曲した193ページにも及ぶ図形楽譜作品が『Treatise』です。ここでご紹介するアルバムは1998年の録音で、その耽美的かつラディカルなサウンドは「沈黙の次に美しい音」を掲げるドイツのECMレーベルを彷彿させもします。演奏しているのはジム・オルークをはじめ当時シカゴを拠点に活動していた面々です。

カーデューはこの作品について事前に演奏者たちで議論することを課しました。つまりここには単に音楽の次元にとどまらず、「いかにして他者と協働するか」というカーデュー流のテーマも色濃く刻まれているのです。

5. 人間ならざるものの即興演奏──松本一哉『落ちる散る満ちる』

これまで過去の作品ばかりを取り上げてきましたが、では、いま現在はどのような即興音楽が奏でられているのでしょうか。

最後にご紹介するのは日本のアーティスト、松本一哉によるセカンド・アルバム『落ちる散る満ちる』です。松本は「波紋音」などあまり一般的ではない音具を用いたパフォーマンスをおこなっていて、2017年にはおよそ半年をかけて全国100カ所以上でライヴをするという、驚異的なツアーを敢行しています。

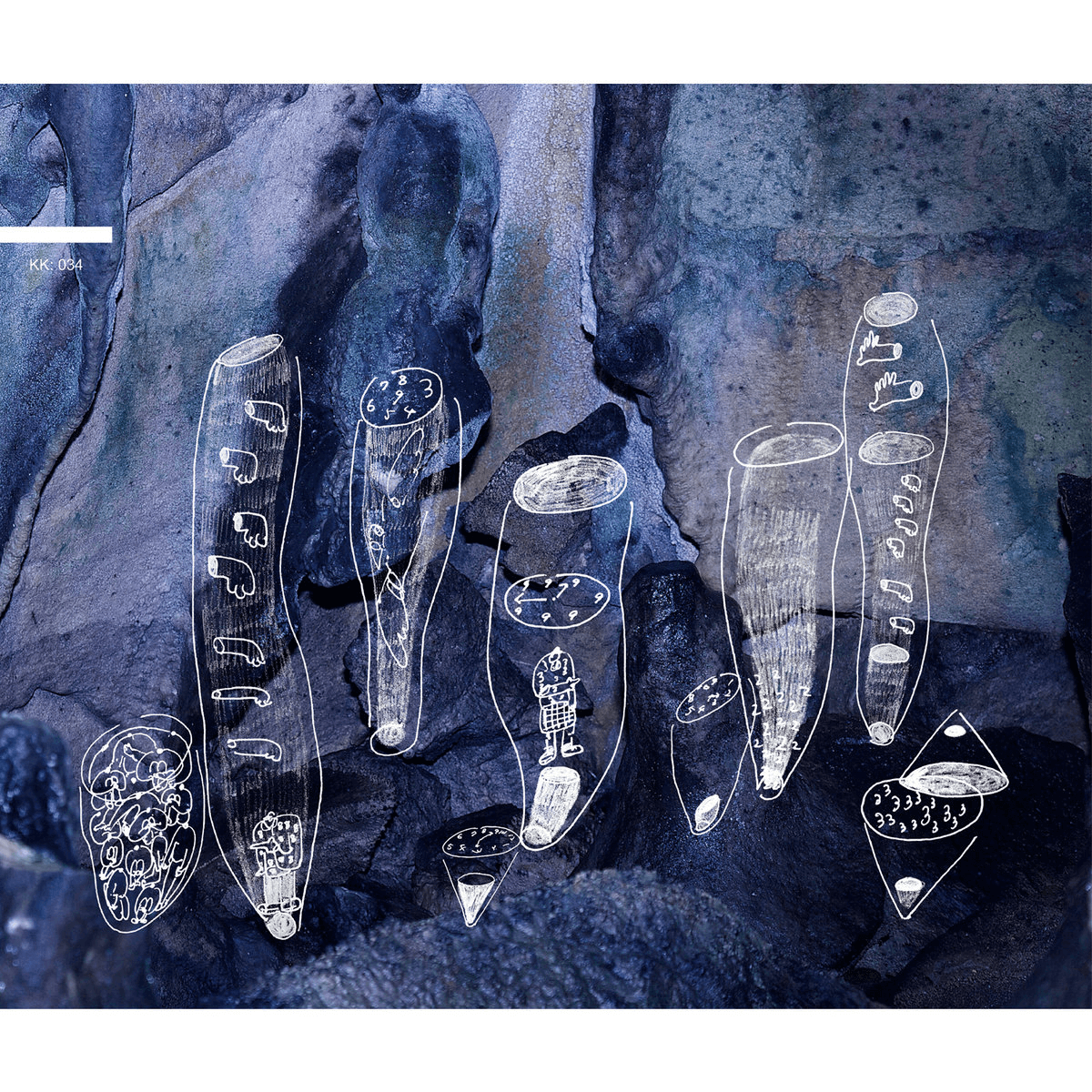

このアルバムでは、無数の水が滴り落ちる鍾乳洞のなかに数枚の鉄琴の音板を置き、水が洞穴内に飛び散り反響する音や、時おり鉄琴がメロディを奏でる音などが、きっかり1時間の録音として収められています。癒されるような心地よいサウンドですが、ひとたび水滴と鉄琴の響きに注目してみるならば、どんな即興演奏家でも思いつかないような意想外の展開が織り成されていることに気づかされるはずです。

サウンド・インスタレーションの記録とも言えるこのフィールド・レコーディング作品は、人間ならざるものの即興演奏をある視点から切り取った、いま最も刺激的な音楽の一つと言えるでしょう。また、松本は作曲家の網守将平が率いる「バクテリア・コレクティヴ」などで卓越したドラマーとしての手腕を発揮する一方で、津田貴司、TAMARUとのトリオにおいては、音具を用いて持続音が多層的に重なり合っていく静謐な音響を自在に操るなど、その活動領域の広さにも目を見張るものがあります。

録音作品は、広大な即興音楽の世界のごく一部

「即興音楽はライヴにこそ本質がある」とよく言われます。たしかに「いま・ここ」の出来事に着目することは生演奏ならではの体験と言えそうです。ライヴであれば演奏者の身振りを目で確認することもできます。録音物と生演奏は複数の点で異なる体験を生み出すことになるでしょう。

とはいえ、だからといって録音作品に価値がないというわけではありません。初めて聴くのであれば、少なくとも音のレベルでは、生演奏と録音物はほとんど同じ即興性を備えて響いてくるはずです。また、再現することが難しい複雑で細かな音の移ろいを繰り返し聴くことができるといった、録音作品ならではの即興音楽の魅力もあります。

そしてそうした体験の違い以上に注意しておきたいのは次の点です。録音作品を中心に即興音楽と接することによって、録音されていないもの、それゆえに聴くことができないものを、まるで存在しないもののように扱ってしまうことがあります。実際には、録音物は音楽のごく一部を捉えたものにすぎません。録音作品の外部へと想像力を働かせることを、つねに頭の片隅に置いておく必要があります。

ここで取り上げた5枚のアルバムとその魅力のありようも、即興音楽のほんの一側面を捉えたものでしかありません。むしろ汲めども尽きない未知の音の世界が広がっているということ、それこそが即興音楽の大いなる魅力なのだと言えるでしょう。

この記事は、2018年3月31日に総合エンタメ情報サイト「エンタメステーション」で公開された記事『録音で聴いてもなお新鮮、一度体験してほしい即興音楽アルバム 5選』に、若干の加筆修正を施したものです。サイトの閉鎖に伴い記事が消滅したため、運営者に確認の上で転載しました。

なお、初出時の企画の都合により、選盤は音楽配信サイト「mora」に登録されている作品から行っています。